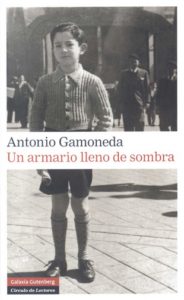

Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931) ha cultivado poco la prosa: sólo Libro de los venenos (1995), una enjundiosa y polifónica recreación de un antiguo tratado farmacológico, y El cuerpo de los símbolos (1997), un conjunto de escuetas pero clarividentes reflexiones sobre poetas y pintores. Un armario lleno de sombra es, en rigor, su primer proyecto narrativo, aunque sea ajeno a la ficción, como reconoce el propio Gamoneda, y lo invada, a menudo, el pensamiento poético. Se trata de una autobiografía de la infancia, que comprende desde los primeros recuerdos hasta que cumple catorce años, ese periodo auroral en que se acumulan los acontecimientos raigales y se define la personalidad. Aunque Un armario lleno de sombra es un relato –así lo define su autor en varias ocasiones–, sus conexiones con la poesía de Gamoneda son evidentes. De entrada, contiene sucesos que han inspirado poemas en muchos de sus libros, y sobre todo en Lápidas (1986), cuya tercera sección es una autobiografía lírica. Los barrios, oficios y personajes que recorren este poemario asoman ahora despojados de su sustancia lírica y expuestos con la austeridad informativa de quien contempla y transcribe. En Lápidas dice Gamoneda: “Se iluminan pómulos, lágrimas negras de ferroviarios”; y en Un armario lleno de sombra: “Sobre su rostro, vi lágrimas negras; lágrimas de ferroviarios”. También menudean las remisiones explícitas a lo escrito en sus libros de poesía: al describir a las viejas vendedoras de la plaza del Grano, de León, Gamoneda señala: “Entrada la tarde (así lo digo de ellas en Lápidas), ‘recobraban el fardo inútil para regresar, madres del miércoles, al país desolado de los censos’”; un poco más adelante, identifica a alguien llamado Jorge Pedrero como “el vigilante de la nieve”, es decir, quien da título y sostén a la segunda sección de Libro del frío (1992). Me parece advertir en este constante y deliberado hermanamiento entre su relato y su poesía la voluntad de ejemplificar lo que ha expuesto en El cuerpo de los símbolos a cuenta de la condición de poeta irracional que, perezosa o despectivamente, le han endilgado algunos. Gamoneda sostiene que el presunto hermetismo de sus poemas se corresponde estrictamente con lo real: “La realidad es simbólica y yo soy un poeta realista, porque los símbolos están verdadera y físicamente en mi vida. […] Cuando digo: ‘esta casa estuvo dedicada a la labranza y la muerte’, hay aparición de símbolos, sí, pero sucede, además que esta casa estuvo realmente dedicada a la labranza y la muerte”. Los símbolos en la poesía de Gamoneda son disémicos, tal como los ha definido Carlos Bousoño en Teoría de la expresión poética: “Aquéllos en los que, además del sentido irracional, oculto para la mente [hay] otro sentido, éste lógico: el manifestado, de un modo directo o indirecto, por su literalidad”.

La anécdota seminal del libro es proustiana: al igual que la memoria del protagonista de En busca del tiempo perdido se dispara al percibir el aroma de una magdalena mojada en el té, la de Gamoneda se activa al abrir el armario que sólo abría su madre muerta y captar su olor y, con él, a su madre viva. Pero Gamoneda no sólo recuerda cosas, sino que las ve: presente y pasado se entremezclan, confundidos en un único flujo visual. Lo duramente narrativo adquiere, con frecuencia, elasticidades poéticas, como ciertas descripciones vencidas por la querencia salmodiante, por la roturación eufónica de sus versos: “la madera moldurada en curvas sobre las que actuaban el jabón de venas verdes, la grasa de animales enfermos, paños pesados de humedad”. La prosa de Un armario lleno de sombra ofrece el mismo crujir elocutivo que su poesía, sostenido por una singular mezcla de arcaísmos, cultismos y ruralismos. También en ella se alían lo abstracto y lo material, uno de los rasgos más sobresalientes de su lírica, y se reiteran las imágenes articuladas en torno a preposiciones: “ya sólo hay luz dentro de mis ojos”, reza el último verso de Libro del frío; “serenidad dentro de la luz”, leemos en Un armario lleno de sombra. En cualquier caso, todo resulta corpóreo, tangible, doméstico, callejero: la literatura de Gamoneda no tiene nada de abismo insondable, y menos aún su prosa. De su libro se desprende una intensa sensación respiratoria, de inmediatez, de autenticidad, a la que contribuye el hecho de que parezca estar haciéndose sobre la marcha, con las vacilaciones e incertezas propias de lo que surge calamo currente: abundan los “no recuerdo”, los “creo”, los “no sé”, que sugieren a un Gamoneda hablando consigo mismo, discutiendo consigo mismo, en el mismo instante en que escribe, sin temor a revelar sus contradicciones y sus ignorancias, dando frescura y latido al libro.

Un armario lleno de sombra es un libro valiente. Gamoneda confiesa estampas y situaciones vergonzantes que le afectaron a él y a su familia: su padre, que murió cuando él no había cumplido todavía un año, era morfinómano; de niño, un adulto le obligó a sobarle el sexo y, algunos años más tarde, intentó que un compañero de clase se lo sobara a él; ya casi adolescente, con otro arrapiezo, torturó en un sótano a una perrilla inofensiva –un ejercicio de crueldad que ha poetizado en “Malos momentos”, de Blues castellano (1982)–; hubo de desenterrar los huesos del padre para que no fuesen arrojados a una fosa común y para recuperar sus dientes de oro, con los que se pagaría la prótesis que necesitaba su madre por una piorrea. Todo lo cuenta Gamoneda con imperturbabilidad japonesa, con escaso o nulo sentimentalismo: el impacto emocional se confía a la exposición en agraz de los hechos. Un armario lleno de sombra es muchas cosas: una declaración de amor, una justificación existencial, un diario de iniciación a la poesía, una novela social, pero también es una expiación impasible, como si la mera enunciación de lo que atormenta a su autor le ayudara a desembarazarse de la vergüenza que aún siente, o la aliviase.

Acabamos de calificar a Un armario lleno de sombra de novela social. Es cierto: el libro contiene una ácida, devastadora crónica de la España de la guerra y de la primera posguerra, los años más sórdidos del franquismo. El libro ofrece retratos goyescos, imágenes negras de un país en el que, como ha escrito Manuel Vázquez Montalbán, a todo el mundo parecían olerle los pies. Observan esa realidad los ojos desvalidos de un huérfano de familia pobre, criado en la cultura del hambre, en la ética de la desposesión; un huérfano que tiene que ir a clase con los zapatos viejos de su madre, o que la ve doblarse sin descanso sobre una Singer para escapar a la miseria, o para el que comerse una ensaimada constituye un festín. Gamoneda denuncia la represión franquista –a él, con catorce años, lo tundieron los falangistas– y, con acre minucia, la brutalidad y pederastia de los curas del colegio: fray Manuel, por ejemplo, “podía patear la cabeza de un niño de diez años al que antes había derribado a bofetadas”; el padre Carolino propinaba sopapos con ambas manos a la vez y descargaba la correa sobre los catecúmenos con igual generosidad; otro religioso, cuyo nombre ha velado el olvido, metía las manos por la pernera de los pantalones y palpaba “carnosidades en todas las direcciones”. Gamoneda también cuenta asuntos menores, pero no menos iluminadores del estado moral del país, como la transformación de Leopoldo Panero de filocomunista admirador de César Vallejo en fascista preclaro. De todas estas sordideces lo rescata, empero, el sentido del humor, o, como él mismo dice, su “estrangulada vena humorística”. La retranca, la guasa, que a veces deriva en sátira, descubre el lado valleinclanesco de las situaciones más dolorosas, o más incomprensibles, y le permite sobrevivir a ellas, como cuando recuerda las recetas en verso de Picadillo, un manual de cocina en una casa en la que, a menudo, había muy poco que comer: “Dicen libros y no es broma/ que a santo Tomás de Aquino/ alta inspiración le vino/ en alas de una paloma./ No les extrañe que al fin/ de tanta meditación/ venga a mí la inspiración/ dentro de un calabacín”.

Un armario lleno de sombra es, por último, el relato del descubrimiento de la poesía y de una forma particular de concebirla o, mejor dicho, de sentirla, porque eso es para Gamoneda: la aprehensión sensible y directa del pensamiento. Con este fin reelabora narrativamente lo que ya había avanzado en El cuerpo de los símbolos, y nos cuenta cómo aprendió a leer, a los cinco años, con el único libro que había publicado su padre, también poeta: Otra más alta vida. Así descubrió que “las palabras comportaban un cuerpo musical, y […] que las expresiones, casi siempre incomprendidas, pero recibidas en su valor musical, activaban en modo visionario mi pensamiento”. Por eso nunca necesitó las representaciones convencionales: “Lo desconocido, presente en aquellas palabras, era […] una realidad que no necesitaba explicaciones, como no las necesita la presencia […] de la música o la percepción de la luz”. Eso nos sucede también a nosotros con la prosa de Gamoneda, por lo demás excepcionalmente transparente y musculada: aunque alguna vez no se entienda lo que dice –“montaba bocoyes […] sobre la curvatura de las duelas”–, nos da igual, porque percibimos su entereza musical y captamos, por la piel, su sentido. ~

Por Eduardo Moga, publicado en 31 julio 2009, Letras Libres

Antonio Gamoneda El vigilante de la nieve

Antonio Gamoneda El vigilante de la nieve