SUCIEDAD DEL DESTINO

La mitad está hendida por un lamento; la mitad habla sobre las heridas. Aquí la muerte halla su forma en todos los rostros. ¿Quién viene dando gritos por entre calles blancas? ¿Quién anuncia el verano con campanas horribles? Mi corazón escucha a las hormigas; mi corazón escucha la actividad del gran muerto en su eternidad ensangrentada, mientras entra la sombra en los espejos y los mendigos se ejercitan en la delación. La crueldad se enciende en las bujías y arden los párpados de los últimos durmientes. En otra página, altos, frenéticos escribas hacen las leyes de los derrotados. Y vienen días infecundos, láminas sin honor, horas cansadas. Vierten acónito sobre la lengua que saludaba a los crepúsculos y, en este punto, arden banderas entre laureles. Desde este día las ciudades están marcadas con las sentencias de los grandes perjuros. En las aguas más lentas, la suciedad se extiende y esta sustancia entra en el destino.

La enemistad crece en nosotros y la esperanza cohabita con el desprecio. La cobardía es nuestra patria más frecuente, pero ¿quién es, al fin, el verdadero muerto? Su belleza está entregada a los insectos, mas sobrevive entre torrentes. Alimentado en el hastío, alimentado por una flor infecciosa, él es esbelto en la injusticia. Ahora duerme y, de sus labios, oigo el gemido que te nombra, España.

Eran días atravesados por los símbolos. Tuve un cordero negro. He olvidado su mirada y su nombre.

Al confluir cerca de mi casa, las sebes definían sendas que, entrecruzándose sin conducir a ninguna parte, cerraban minúsculos pradeños a los que yo acudía con mi cordero. Jugaba a extraviarme en el pequeño laberinto, pero sólo hasta que el silencio hacía brotar el temor como una gusanera dentro de mi vientre. Sucedía una y otra vez; yo sabía que el miedo iba a entrar en mí, pero yo iba a las praderas.

Finalmente, el cordero fue enviado a la carnicería, y yo aprendí que quienes me amaban también podían decidir sobre la administración de la muerte.

Veo el caballo agonizante junto al pozo de aguas oscuras y las gallinas a su alrededor. El rocío afila su pureza bajo los dientes amarillos y el crepúsculo acude a las desiertas pupilas (sombra de las higueras, serenidad de la hierba, profundidad del aire atravesado por vencejos). Veo la espalda de la indiferencia, los corredores destinados a la contemplación del hastío entre las altas begonias, entre las grandes hojas soñolientas. Siento la curiosidad de los perros y la piedad de las mujeres: es el paisaje de la infancia, el olor incorporado a mi espíritu en los accesos de la edad.

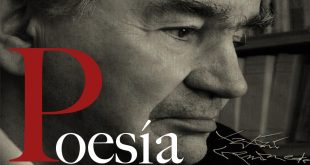

Antonio Gamoneda El vigilante de la nieve

Antonio Gamoneda El vigilante de la nieve